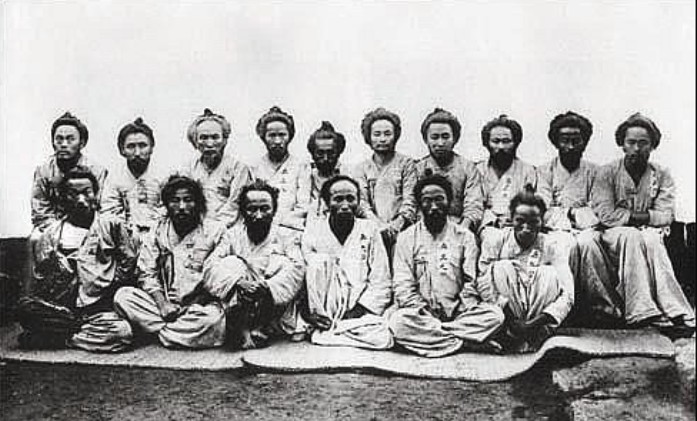

1. 파청촌 전투 – 첫 항전의 불꽃

보성 득량면 파청촌, 기러기재 산자락 아래 조용한 농경지가 펼쳐진다. 그러나 1908년, 이곳은 숨 막히는 전장이었다. 머슴 출신 의병장 안규홍(1879~1910)은 일본군을 기습하기 위해 이곳에서 첫 전투를 벌였다.

의병들은 매복한 채 숨을 죽였다. 멀리서 일본군의 말발굽 소리가 들려오고, 순간 총성이 울렸다. 치열한 교전 끝에 일본군 2명이 사살됐고, 의병들은 재빨리 철수했다. 현재 전투지에는 안규홍과 그의 동료들의 비석이 세워져 있다. 국가보훈부의 안내판이 당시의 치열했던 순간을 전하고 있다.

2. 진산전투 – 불타는 마을 속 저항

보성 문덕면 귀산리, 사방이 트인 들판과 계곡. 1908년 8월 24일 새벽, 일본군이 의병 70명이 머물고 있다는 첩보를 입수하고 마을로 들이닥쳤다.

의병들은 산으로 후퇴하며 끝까지 저항했다. 일본군은 마을을 불태우며 수색했고, 한 시간 넘는 전투 끝에 결국 물러났다. 일본군 공식 기록에는 헌병과 순사 5명이 부상당했고, 의병 24명이 사상을 입었다고 남아 있지만, 기록이 말하지 못하는 것이 있다. 바로 이들의 끈질긴 저항이었다.

지금은 평온한 마을이지만, 100여 년 전 이곳은 조국을 지키기 위한 처절한 싸움터였다.

3. 묘소와 가옥 – 머슴에서 의병장으로

보성 조성면 은곡리, 대야마을. 대나무 숲을 지나면 우뚝 선 소나무들이 묘소를 감싸고 있다. ‘의병대장 담산 안공지묘’라는 비석이 묵묵히 그의 희생을 증언한다. 1923년, 보성 유림과 향교의 주도로 그의 유해가 대구에서 고향으로 돌아왔다.

이제 그의 삶이 있었고 의병을 일으키고 최후 일본에 체포된 현장으로 향한다. 보성 문덕면 법화마을의 안규홍·박제현가옥, 푸른 산세가 감싸는 곳에 그들의 가옥이 남아 있다. 20년간 머슴살이를 하던 이곳에서 안규홍은 의병장이 되었다. 의병장으로서 안규홍은 파청, 진산, 원봉 등지에서 26차례나 일본군과 치열한 전투를 벌였으며 일제의 남한대토벌작전이 전개되자 1909년9월20일 의병을 자진 해산하고 9월25일 어머니를 만나러 이 집으로 왔다가 일본군에 체포되어 다음 해에 처형당했다.

박제현(1871~1934)은 그의 의병활동을 도와 식량을 제공하였다. 이곳은 현재 국가 등록문화재로 지정되었지만, 일부 원형이 훼손된 점이 아쉽다.

가옥을 지나 마을 뒷산 동소산을 오르면, 당시 의병들이 일본군의 동태를 살피던 지점이 보인다. 지금은 한적한 시골 풍경이지만, 이곳에는 여전히 나라를 위해 싸웠던 그들의 숨결이 살아 있다.

100여 년 전, 머슴에서 의병장이 된 안규홍(1963년, 건국훈장 독립장 추서), 그리고 재산을 바쳐 의병을 도운 박제현(1990년,건국훈장 애족장 추서). 그들이 남긴 길을 따라 걸으며, 우리는 그들의 희생을 기억한다.

![[기사수첩] 옛 낙안군 천년 물줄기, 상송저수지서 벌교 갯벌까지…물이 이어온 낙안·벌교 역사](https://boseong-senior.com/wp-content/uploads/2026/01/낙안에서-벌교로-내려오는-하천-218x150.png)

![[보성에서의 문학산책] (2)나쓰메 소세키 ‘도련님’](https://boseong-senior.com/wp-content/uploads/2025/12/도련님책표지-218x150.png)