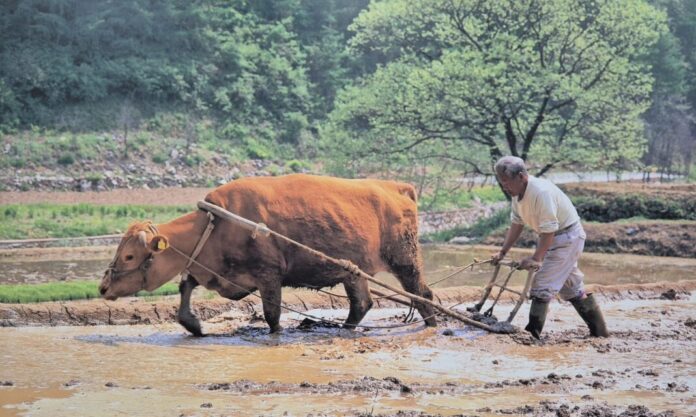

전통적으로 한국 농민들은 가을에 수확한 곡식 중 상당 부분을 소작료, 세금, 빚 등의 형태로 지불해야 했고, 남은 식량만으로는 다음 수확기까지 버티기 어려웠다. 이로 인해 매년 봄철인 4~5월경, 수확기 이전에 식량이 바닥나는 ‘보릿고개’가 되풀이됐다. 보리는 일반적으로 6월 초에 수확되므로, 그 직전 시기는 식량이 가장 부족한 시기였다.

일제강점기에는 토지조사사업을 통해 농민들의 토지가 대규모로 수탈됐고, 다수의 농민이 소작농으로 전락했다. 이로 인해 수확물 대부분을 지주에게 소작료로 지불해야 했고, 식량 부족은 구조적 현상으로 고착화됐다. 여기에 6·25전쟁과 같은 사회적 혼란은 농업 생산 기반을 더욱 약화시켰다.

일제는 1910년부터 조선을 식량 공급 기지로 삼기 위해 세 차례에 걸쳐 산미증식계획을 시행했다. 이는 쌀을 증산해 일본으로 수탈하기 위한 정책으로, 조선의 식량 사정은 더욱 악화됐다. 해방 이후 미군정은 공출제를 폐지하고 쌀 자유 판매를 허용했지만, 전쟁과 혼란으로 무너진 농업 기반은 쉽게 회복되지 않았다. 이 시기 정부는 배급제와 국제 원조에 의존했으나, 쌀 부족 문제를 근본적으로 해결하기에는 역부족이었다.

1970년대 들어 정부는 식량 자급을 목표로 ‘통일벼’라는 다수확 품종을 보급했다. 통일벼는 정부의 강력한 장려 아래 빠르게 재배면적을 넓혀 1974년에는 쌀 생산량 3000만 석, 1977년에는 4000만 석을 돌파했다. 특히 호남지방은 온난한 기후, 넓은 평야, 풍부한 수자원 덕분에 통일벼 대량 재배에 적합했으며, 협동조합을 통한 조직화가 잘 이뤄져 정책의 효과가 극대화됐다.

하지만 1978년 이후 도열병과 자연재해로 생산량이 줄고, 통일벼에 대한 농민들의 기피 현상이 나타나면서 장려 정책은 중단됐다. 이후 1980년대에는 품질 향상과 재배 안정성을 고려한 품종 개발이 추진됐다. 국민소득 증가와 함께 소비자들은 밥맛 좋은 쌀을 선호하게 됐고, 재배 기술도 생산 중심에서 품질 중심으로 전환됐다. 이 과정에서 호남미는 여전히 저가미, 미질이 떨어진다는 소비자 인식을 벗어나지 못하고 있다.

2024년 기준 쌀 생산량은 약 358만5000톤, 총 소비량은 약 376만 톤으로, 생산량이 소비량에 미치지 못하고 있다. 특히 쌀 소비는 가정 내 직접 소비가 줄고, 가공식품 등 산업용 수요가 증가하는 양상을 보인다. 2024년 1인당 연간 가정 내 쌀 소비량은 55.8kg으로, 1994년 120.5kg에서 30년 만에 절반 이하로 줄었고, 이는 전년 대비 1.1% 감소한 수치다. 반면 떡류, 곡물 가공품, 장류, 주정용 등의 산업용 소비는 총 87만3363톤으로 전년 대비 6.9% 증가했다.

이처럼 쌀 소비 패턴은 식습관 서구화, 다양한 식재료 활용 증가, 가정 내 식사 빈도 감소 등의 영향으로 변화하고 있으며, 쌀이 남아도는 현실 속에서도 근본적인 쌀 부족 가능성은 여전히 존재한다. 실제로 생산량이 소비량을 밑도는 상황이 반복되면, 구조적 쌀 부족이 현실화될 수 있다.

논은 한 번 없애면 복원이 어렵다. 단순히 생산량이 많다며 벼 재배면적을 줄이는 일은 신중해야 한다. 쌀이 남아도는 데에는 수입쌀의 영향도 크다. 통계상의 잉여와 체감 식량안보는 다를 수 있다. 식량 주권이 중요한 시대, 우리는 다시 “쌀 부족, 언제든 올 수 있다”는 경각심을 가질 필요가 있다.

참고자료=쌀에 대한 옛 문헌 및 통계청 농림어업 총조사(쌀 생산, 소비)통계

![[기사수첩] 옛 낙안군 천년 물줄기, 상송저수지서 벌교 갯벌까지…물이 이어온 낙안·벌교 역사](https://boseong-senior.com/wp-content/uploads/2026/01/낙안에서-벌교로-내려오는-하천-218x150.png)

![[보성에서의 문학산책] (2)나쓰메 소세키 ‘도련님’](https://boseong-senior.com/wp-content/uploads/2025/12/도련님책표지-218x150.png)